齋藤茂吉は明治15年、山形県生まれ。

14歳で上京、浅草医院に寄宿。後年、同院長齋藤紀一(後の青山脳病院長)の養子となります。

第一高等学校時代、正岡子規の短歌にひかれ作歌を志しました。

大正10年、文部省在外研究員として渡欧。医学博士となる。

帰国後、東京青山の霊園に近い青山脳病院の院長に就任。

昭和28年心臓喘息のため死去。享年70歳。

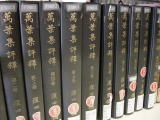

右は日本文学科研究室の蔵書やパソコンです。

ぜひこのすぐれた環境を利用して下さい。

次の写真は青山通りに面する正門です。

ここに通うには、表参道か渋谷の駅が便利です。

あなたもこの都心で本格的な研究生活を送ってみませんか。

青山にあなたの青春の足跡を残しませんか。

青山と短歌、斎藤茂吉について

ほかにも多くの魅力的なゼミ(演習)が開かれています。

日文公式ホームページで確認してみてください。

左の写真は日本文学科研究室から見える国連大学前の広場と青山通りです。

左の写真はにぎやかな青山通りです。

しかしキャンパスに一歩足を踏み入れると、そこには有数の学問の府としての落ち着いた空気が流れています。

ここで学生たちが詠んだ短歌を3首だけご披露しましょう。

秋だけが色づいてゆくくちびるもほおさえ恋に染まらぬうちに

0

高校生のみなさんへ

日本文学科科

1

4

2

青山通り

青山と相模原

短歌ゼミ

短歌ゼミでは毎回、すてきな短歌が詠まれています。

ゼミに参加した学生の感想をこのページの下段に掲載しました。

学 生 の 声 〜 短歌ゼミに参加して 〜

作品から、人と世界が見えてくる

日本文学科4年生

短歌ゼミでは、自作の短歌をお互いに批評し合います。いわゆる歌会を行います。

短歌は短い言葉でできていますが、作者の心情や性格が映し出されるので、作者自身がどんな人なのかどんどん見えてくるのがおもしろいです。男性が女性になってみたり、いろいろな視点で見たもの、感じたものを簡潔に表現して、それを読み解くのは、とても難しく楽しい作業です。

短歌は決まったリズムに言葉を乗せていきます。このリズムは万葉集の時代から受け継がれてきているもので、日本語の大切な要素です。しかしそんな型にこだわらず、自由に表現することもできます。型よりも、自分の気持ちをそのまま表現することが大切だと思います。そうすると自然にリズムに乗れたりします。

授業には研究発表もあり、青山界隈の散策や吟行もあります。歌人である先生は自由に自己表現させてくれます。こうして一番感受性の強い時期に得たものは、きっと自分の栄養になってくれると思います。

次のページへ

恋 の 歌 北原白秋『桐の花』(大正2年)

北原白秋は明治18年、福岡県沖端村(現柳川市)生まれ。上京、早稲田大学に入学。同級生に若山牧水がいます。明治41年(23歳)「パンの会」結成。耽美主義文学の中心的存在となります。明治42年『スバル』創刊。処女詩集『邪宗門』を刊行。晩年視力を失い、昭和17年58歳で死去。

第1歌集『桐の花』は大正2年(28歳)刊行です。白秋は転居好きでしたが、明治43年に青山原宿に移ります。この転居が白秋の運命を変えます。明治45年・大正元年に、白秋は松下俊子との恋愛に悩むのですが、俊子は青山原宿の隣家で夫の暴力にさらされていた人妻。白秋の同情は愛に変わり、夫から離婚宣告を受けた俊子と結ばれます。

しかし俊子の元夫は、法的に離婚未成立であるとして2人を姦通罪で告訴。市ヶ谷の監獄に2週間拘留された白秋は、このスキャンダルで人々の痛罵を浴びます。死を決意するほどの苦しみのなかで『桐の花』は生まれました。

君かへす朝の舗石さくさくと雪よ林檎の香のごとくふれ

夜明けに降り始めた雪が舗石(しきいし)を白く彩っています。白秋は早朝、愛する女性を見送って外に出ました。そして、石に降り積もる雪をさくさくと踏みしめながら、つらい世間から守るように、雪から放散されるさわやかなりんごの香が彼女を押し包むことを願っています。

更新ページ